「本論:Body」を3つに分ける。

英語の先生が、小論文も「ファイブ・パラグラフ・エッセイ」で書けばいいって言ってたよ。

ファイブ・パラグラフ・エッセイは、アメリカでは小学校から習う基本的な構成方法です。

全体の字数が1,000字くらいあれば、「全体のパラグラフ」は「5つ」くらいにできますね。

そういう場合は、

序論

本論① 本論② 本論③

結論

という構成にするのが一般的です。

この形式を「ファイブ・パラグラフ・エッセイ」と言います。

ちなみに、この構成に「尾括型」はなじまないので、「頭括型」をベースとした「双括型」だと考えてください。

たしかに、この段落数で「結論的意見」が「最後」にしか示されないと、途中で何言ってるかわかんなくなりそうだね。

そうですね。

そもそも「尾括型」で書けるのは「全体のパラグラフが3つ」くらいの短い小論文だと思ってください。

「全体のパラグラフが4つ以上」になるなら、「頭括型」をベースにした「双括型」の方針で書いたほうがいいですね。

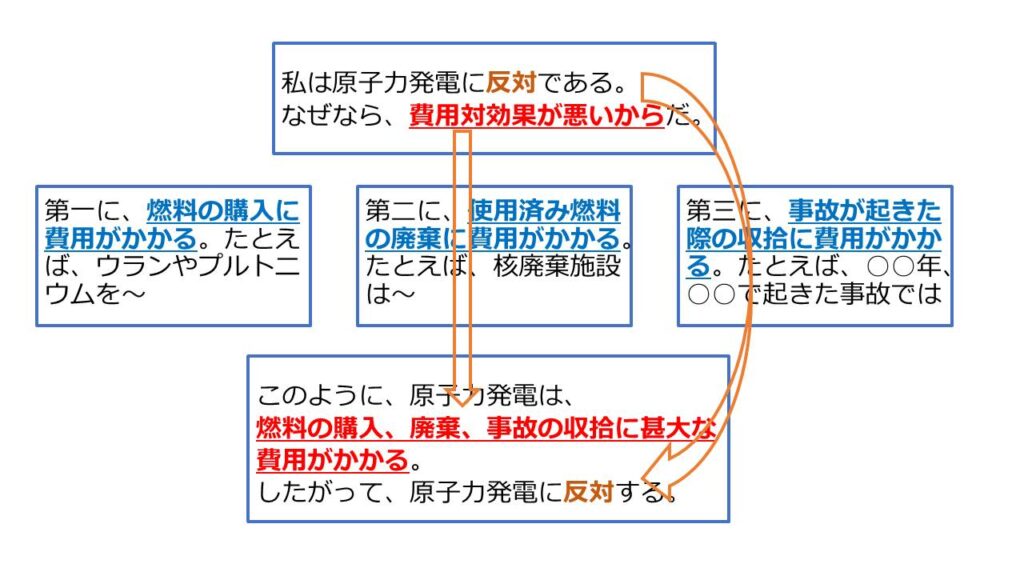

「ファイブ・パラグラフ・エッセイ」の例として、ちょっと次の構成を見てみましょう。

「ファイブ・パラグラフ・エッセイ」の構成の一例

いちばん上のパラグラフが「序論:Introduction」です。

真ん中の3つのパラグラフが「本論:Body」です。

最後のパラグラフが「結論:Conclusion」です。

1,000字くらいの字数があれば、このように、真ん中の「Body」が「3つのパラグラフ」になることが多いのですね。

典型的な「ファイブ・パラグラフ・エッセイ」です。

〈方法1〉「理由」を3つ考える。

「Body」の「3つ」っていうのは、どうやって区別すればいいの?

「理由」を「3つ」考えればいいですよ。

たとえば、合唱祭で「ポイズンを歌いたい」っていう「結論的意見」を述べるとして、その場合、

本論① メロディーがいいから。たとえばAメロの~

本論② 歌詞がいいから。たとえば「言いたいことも言えないこんな~」

本論③ 審査員受けするから。たとえば第3回合唱祭では、~

という具合に、理由を3つ出せばOKです。

試験中に3つも思いつくかな?

〈方法2〉深める/比べる/つなげる

やればできますよ。

ただ、こんなふうにしてもいいです。

本論① ポイズンは歌詞もメロディーも優れている。

本論② 比較対象である「歌x」は、~な点があるが、ポイズンのほうが~である。

本論③ ポイズンを合唱曲とすれば、~であるので、高得点が期待される。

これは「深める」「比べる」「つなげる」という思考回路です。

①特徴をしっかり述べて、

②比較対象とよしあしを比べて(あるいはデメリットとメリットを比べて)、

③「過去ー現在」あるいは「現在ー未来」の展開を示す。

というイメージです。

「ファイブ・パラグラフ・エッセイ」であれば、「本論」の「3つのパラグラフ」は、

理由① → 理由② → 理由③

のようにするか、

深める → 比べる → つなげる

と展開するか、どちらかのスタイルをとるといいってことだな。

パラグラフの内部は本来であれば「抽象→具体→抽象」

そういうイメージです。

ちなみに本来であれば、「ファイブ・パラグラフ・エッセイ」は、「本論:Body」のパラグラフのひとつひとつの内部が、

トピックセンテンス(そのパラグラフの要点)

例示・引用(具体例)

トピックセンテンスの言いなおし

というように、「真ん中」が最も具体的になりやすいです。

つまり、「エッセイ全体」の構成も「抽象ー具体ー抽象」という組み立てになっていて、「本論」のそれぞれのパラグラフの内部も「抽象ー具体ー抽象」という組み立てになります。

「大きいハンバーガー」のなかに「小さいハンバーガー」があるような感じだな。

日本語小論文では「抽象→具体」でよい。

ただ、入試小論文でこの構成にこだわりすぎると、制限字数内で書ききれなくなってしまいますから、小論文としては、

◆「本論」のパラグラフの「トピックセンテンス」は「最初」に示せばよい。

(パラグラフの最後で言い直さなくてよい)

◆「エッセイ全体」の「結論」は「簡潔にあっさり言及する程度」でよい。

(新しい情報が増えないようにする)

という考えで大丈夫です。

しかも、入試小論文の場合、「全体が5つのパラグラフになる」ほどの字数ってそんなに多くないよね。

国立の二次試験とかでは見るけど、推薦入試とかで見るのは600字とか800字とかだよね。

そうですね・・・。

実際の入試問題では1,000字を超えるような字数を課してくる大学はそれほど多くありません。

推薦入試などは、「全体のパラグラフが4つ」くらいになるものが多いですね。

「全体のパラグラフが4つ」の場合、「本論」は「2つ」になりますから、次のやり方で柔軟に対応しましょう。

(方法1)「理由」を「2つ」にする

(方法2)「深める」「比べる」「つなげる」のどれか「2つ」を選ぶ

(方法3)「説明」と「具体例」のパラグラフを分ける

そのへんについては「本論について」も参考にしてください。