問5

住宅は、いつのまにか目的によって仕切られてしまった。リヴィングルーム、ベッドルーム、仕事部屋、子ども部屋、ダイニングルーム、キッチン、バスルーム、ベランダ……。生活空間が、さまざまの施設やゾーニングによって都市空間が切り分けられるのとおなじように、用途別に切り分けられるようになった。当然、ふるまいも切り分けられる。襖を腰を下ろして開けるというふうに、ふるまいを鎮め、それにたしかな形をあたえるのが住宅であったように、歩きながら食べ、ついでにコンピュータのチェックをするというふうに、(注意されながらも)その形をはみだすほどに多型的に動き回らせるのも住宅である。行為と行為をつなぐこの空間の密度を下げているのが、現在の住宅である。かつての木造家屋には、いろんなことがそこでできるという、空間のその可塑性によって、からだを眠らせないという知恵が、ひそやかに挿し込まれていた。木造家屋を再利用したグループホームは、たぶん、そういう知恵をひきつごうとしている。

倒置的な言い方をしていますので、シンプルな論理関係にすれば、次のようになります。

現在の住宅は、 行為と行為をつなぐこの空間の密度を 下げている。

〈主語S〉 〈目的語O〉 〈述語P〉

主題は「現在の住宅」です。客観的かつ一般的な表現なので、言い換える必要はありません。このまま答案に書き込みましょう。

この問題の「核心」としては、「この」という指示語、「密度」という比喩的な表現を解決することが重要になります。

傍線部の直前には「多型的に動き回らせる」とあります。

この「多型的に動き回る」ということが、「密度のある空間」の特徴だといえます。

したがって、「密度が下がる」というのは、「多型的に動き回ることがしにくくなる」などと説明することができます。

でも、「多型的に動き回る」って、何を言っているのかよくわからないね。

たしかにそうですね。

傍線部問題になっている以上、「同じ意味内容で、もっとわかりやすく(イメージしやすい表現で)説明している箇所」があるはずです。

さかのぼって探してみましょう。

「暮らし」の空間が他の目的をもった空間と異なるのは、そこでは複数の異なる行為がいわば同時並行でおこなわれることにある。

何かを見つめながらまったく別の物思いにふけっている。食事をしながら、おしゃべりに興ずる。食器を洗いながら、子どもたちと打ち合わせをする。電話で話しながら、部屋を片づける。ラジオを聴きながら、家計簿をつける……。食事、労働、休息、調理、育児、しつけ、介護、習い事、寄りあいと、暮らしのいろいろな象面がたがいに被さりあっている。

これが住宅という空間を濃くしている。

さらに「前」を確認していくと、前段落である〈⑮段落〉に、「濃くしている」という語が発見できますね。

「濃くしている」というのは、「密度」という表現と親和性が高いですね。

ああ~。

つまり、〈⑮段落〉から「密度」の話は始まっていたわけだな!!

そうですね!

この〈⑮段落〉は、「これまでの通常の住宅」について語っている部分になります。中盤は例示的表現のオンパレードなのですが、「例示」があるということは、その前後に「例示を挙げてまで言いたいこと」があるはずです。

その観点でさかのぼっていくと、「複数の異なる行為が同時並行でおこなわれる」という「一般表現(説明表現)」があります。

つまり「これまでの住宅」は、「複数の異なる行為が同時におこなわれる」ことで、「空間を濃く」していたのですね。

こういったことが、「現在の住宅」では「減っている」ということを答案化すればいいことになります。

ああ~。

つまり、「複数の異なる行為が同時におこなわれる」ことが「密度が濃い」ことであるから、「それがしにくくなっている」という方面で書けば、「密度が下がっている」ことを説明したことになるね。

そういうことになります!

このように「対比」されている項目を「逆利用」することで、説明していくことができますね。

〈下書き〉

現在の住宅は、複数の異なる行為を同時並行でおこなうことが減少しているということ。

でも、いつもみたいに「70字くらい」で考えるのであれば、もっと論点を入れられるね。

そうですね!

ぜひ「補充」をしましょう。

「補充」をするうえでまず考えることは、「論理の四要素」です。

〈論理の四要素〉

(ⅰ)主題(主語)

(ⅱ)主題の定義(概念規定)

(ⅲ)結論の論拠(結論のようにいえる前提的論点)

(ⅳ)結論(述語)

「何が(主題)ーどうだ(結論)」という「骨格」をつくることが最重要なのですが、それでも字数に余裕がある場合、「何についての話なのか」という部分を文脈にあわせてよりくわしくするといいですね(定義:概念規定)。

さらに、「どういう点で結論のようにいえるのか」という「論拠」を加えられると、いっそう論理的な答案になっていきます。

「主題の概念規定」が、そのまま「結論に対する論拠」として機能することも多いので、(ⅱ)=(ⅲ)になる場合もけっこうあります。

ひとまず「現在の住宅」をいっそうくわしく説明するとしたら、同じ段落の最初にある「目的によって仕切られた」あたりが使えそうだね。

住宅は、いつのまにか目的によって仕切られてしまった。リヴィングルーム、ベッドルーム、仕事部屋、子ども部屋、ダイニングルーム、キッチン、バスルーム、ベランダ……。生活空間が、さまざまの施設やゾーニングによって都市空間が切り分けられるのとおなじように、用途別に切り分けられるようになった。当然、ふるまいも切り分けられる。襖を腰を下ろして開けるというふうに、ふるまいを鎮め、それにたしかな形をあたえるのが住宅であったように、歩きながら食べ、ついでにコンピュータのチェックをするというふうに、(注意されながらも)その形をはみだすほどに多型的に動き回らせるのも住宅である。行為と行為をつなぐこの空間の密度を下げているのが、現在の住宅である。かつての木造家屋には、いろんなことがそこでできるという、空間のその可塑性によって、からだを眠らせないという知恵が、ひそやかに挿し込まれていた。木造家屋を再利用したグループホームは、たぶん、そういう知恵をひきつごうとしている。

そうですね!

そこは答案に入れておきたいです。

傍線部の直後には、「かつての木造家屋には、いろんなことがそこでできるという、空間のその可塑性によって~」なんていう説明があるから、「現在の住宅」についてはこれを逆に書いて、

「(現在の住宅には)いろんなことができるという可塑性がない」なんて書き方もできるね。

できますね!!

「目的によって仕切られている」とか、「いろんなことができるという可塑性がない」といった論点を補充すると、「ⅱ:主題の概念規定」としても意味を持ちますし、これらの論点自体が「ⅲ:結論の論拠」として機能しますから、(ⅱ)(ⅲ)を同時に達成していることになります。

ふむふむ。

「可塑性」とは、「力を加えて形が変化したあとに、力を除外しても形がもとにもどらない性質」のことです。

たとえば「塑像」という語があります。粘土のようにかたちを変えやすいもので作る像が「塑像」なのですね。

シンプルにいえば「違う形にできる」ということが「可塑性」の意味であり、本文に照らし合わせていえば「同一空間を目的に応じて違う用途で使用できる」というような内容になります。

意味的にみても、「傍線部との関係性(密接性)」でみても、この「可塑性」を答案に入れない理由がありません。入れておきましょう。

ただ、「いろんなことができる」というのは「口語的表現」なので、「多様な行為をなしうる」などのように「説明口調」にしておきましょう。

〈記述想定答案〉

目的に応じ仕切られた現在の住宅は、多様な行為をなしうる空間の可塑性をもたないため、複数の異なる行為を同時並行で行う営みが減少しているということ。

〈採点基準〉⑥点

現在の住宅 (ないと減点)

目的に応じ仕切られ ②

多様な行為をなしうる ①

空間の可塑性をもたない ①

複数の異なる行為を同時並行で行う ② *「多型的に動く」は①点

ことが減少している (*減っている・なくなってきているという趣旨ならOK)

最も近い選択肢は①です。

〈選択肢①〉

現在の住宅では、仕事部屋や子ども部屋など目的ごとに空間が切り分けられており、それぞれの用途とはかかわらない複数の異なる行為を同時に行ったり、他者との関係を作り出したりするような可能性が低下してしまっていること。

〈選択肢①〉の内容で、「ちょっと、これ合ってるのかな?」と思う部分が「他者との関係を作り出したりするような可能性」という表現です。

「こんなこと言ってるかな?」と思いがちなところですが、前段の例示の中に「おしゃべり」「打ち合わせ」「話し」といったコミュニケーションを示す表現が出てきますので、「ここから作ったのだな」という根拠自体はあります。

つまり、「解釈の入口」自体は本文にあるので、この傍線部で述べていることとは若干遠い印象もあるのですが、この部分を×にはできません。

ふむふむ。

結果的に「他の選択肢がもっと×」になりますので、〈選択肢①〉が正解になりますね。

ただねえ……、現在の住宅だって、電話で話しながら部屋を片づけたりするから、複数の行為を同時に行わないわけじゃないけどな……、と思わなくもないよね。

たしかにそう思わなくもないですよね……。

でもそれは「読者である私たちの感想」であって、「筆者の意見」とは異なります。

それに、筆者は「密度」が「なくなった」と述べているわけではなく、「密度」が「下がった」と述べているのですね。つまり「濃かったもの」が「薄く」なったのです。それはたしかにそうなってきていませんか?

まあ、そう言われればそうだね。

かつての木造家屋は、それこそ部屋を「何にでも」使いました。「書斎」も「応接間」も「寝室」もない家屋が多かったのです。シンプルに空間としての「間」があるのですね。

したがって「間」の数が少ない家屋ですと、「食事」も「就寝」も「団欒」も「勉強」も「読書」も「ままごと」もすべて同じ部屋でおこなった家も少なくありません。

現在のセパレートされた住宅とは異なり、ひとつの「間」を多様な用途使用する家は、そもそも行為が多くなるのです。ふとんを畳んで大きな風呂敷に包み、梁に吊り下げ、その下で膳を囲んだ家もあります。そのような家では、ふとんを畳み、包み、吊り下げ、膳を運び、また戻し、客が来れば座布団を出し、帰ればしまい、箱から書物を引っぱりだし、読み、また箱にしまい、夜になればふとんを下ろし、ひき……といった「作業」が、きわめて多くなります。

現在の住宅のような、「寝室」があり、「応接室」があり、「書斎」がある家であれば、そういった一連の「作業」はだいぶ軽減していることになります。

ああ~。

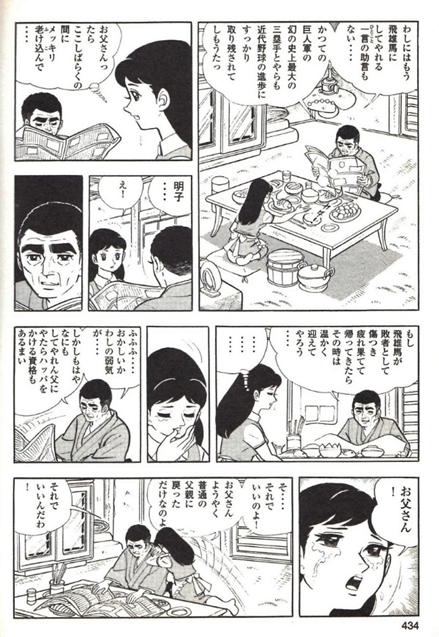

『巨人の星』の飛雄馬の家みたいなやつかな。

そうですね。

そういった、かつての流れを汲んだ木造家屋では、今なお、「ちゃぶ台を壁に立てかけて、そこにふとんを敷く」といった作業をしています。

テーブルを置きっぱなしでいい家屋とは異なり、そこでは毎日毎日「ちゃぶ台を上げる」という行為が生成されています。だからこそ、複数の行為が並行化するのです。

行為がたくさんあるからこそ、「ちゃぶ台の足を跳ね上げ、壁に立てかけるその勢いを利用し、押し入れからふとんを引っぱりだし敷くとともに、その反動を利用して赤ちゃんのおむつを取り替え、耳ではラジオから流れる明日の天気予報を聴き、明日が雨であることを知るやいなや、あんたー、玄関に傘出しておいてーと叫びつつ、赤ちゃんのおむつのマジックテープを貼っているまさにその右手の肘で、ラジオのスイッチを切る」というような、「マルチタスク」が行われるのです。やることが多いから、「マルチタスク」にならざるを得ないのです。

そして、なぜやることが多いのかというと、部屋が多用途であるからですね。つまり部屋が可塑的であるからです。その部屋の「変身」に多くの行為を伴うため、「寝るときは寝室に行きベッドに横たわるだけ」という家屋よりも、同時にいろいろやらなければならないのです。

ここでみたような、「母親が赤ちゃんのおむつのマジックテープをとめながら、その肘でラジオのスイッチを切る」といったような「身体技法」は、この「忙しさ」が生み出した「ふるまい」なのです。

めんどくさいっちゃあ、めんどくさいね。

そうですよね……。

ただ、筆者は、ここでいうような「マルチタスク」を、肯定的にとらえていますね。

「筆者」が「プラス/マイナス」のどちらでとらえているか、というのは、常に意識して読んでいくようにしましょうね。

不正解の選択肢

②

「複数の行為が同時並行で行なわれる」という論点がありません。

また、「それぞれが自室で過ごす時間が増える」とまでは述べられていません。

③

「空間が用途別に仕切られている」という論点がありません。

また、「ひとつの場所で複数の行為が同時並行で行なわれる」という論点がありません。

また、「そのときその場で思いついたことを実現できるように」という論点も根拠がありません。

④

「複数の行為が同時並行で行なわれる」という論点がありません。

また、「空間それぞれの特性がなくなってきている」が「逆」です。

⑤

「複数の行為が同時並行で行なわれる」という論点がありません。

また、「予想外の行為によって」という論点は、この周辺の話題(本問の根拠領域)と無関係です。

問6

(ⅰ)

① 不適当

「新たな仮説」が誤りです。

② 不適当

「これまでの論を修正する」が誤りです。

③ 不適当

「行き詰った議論」とはいえません。

④ 適当

これが正解です。

(ⅱ)

① 不適当

「異を唱えながら」が誤りです。筆者は青木の論に賛同しています。

② 不適当

「それぞれの作業ごとに切り分けられた現在の暮らし」の話題は最後のほうにありますが、そこでは青木の論は引用されていません。

③ 適当

これが正解です。

④ 不適当

「批判的に検証」が誤りです。筆者は青木の論に賛同しています。

以上です!